(本記事は、1990年4月15日にChianti 30周年を記念して刊行されたヒストリーブック、「キャンティの30年」より転載しています。)

キャンティの歩み―村岡和彦

「パリ、青春の日々」

川添浩史の祖父は、明治の元勲といわれた伯爵・後藤象二郎である。戦国の武将後藤又兵衛の血を引いている。象二郎は土佐藩(藩主・山内容堂)の筆頭家老で、坂本龍馬を支援し、また15代将軍の徳川慶喜を説いて、大政奉還を促した。同郷の三菱財閥の創立者・岩崎弥太郎とは姻戚関係にあり、明治のはじめに渡欧している。後に逓信大臣や農商務大臣を務めた。

また、父の猛太郎(たけたろう)は、作家・星新一の父である一(はじめ)が星製薬を設立するにあたって、全面的に資金援助し、同社の新聞広告に野口英世と共に名を連ねている。貴族院議員になり、映画会社の日活(現にっかつ)を創立したのも彼だ。英、独、仏の三ヵ国語を自由に操ったという。

川添浩史は大正2(1913)年2月17日東京の生まれ。幼いころ後藤家から、三菱財閥の幹部だった、やはり親戚筋の川添家に養子に入っている。祖父そして父の影響か、浩史は海外の文物に関心が強かったようで、早稲田第一高等学院仏文科に入学。祖父は政治、父は経済の世界に生き、彼はやがて文化面に力を注ぐことになった。

(後藤象二郎)

折から、昭和4(1929)年のニューヨーク株式市場の大暴落(暗黒の木曜日)にはじまる世界大恐慌の嵐が、日本をも見舞った。工場の閉鎖、倒産が相次ぎ、東京から、東海道を徒歩で郷里へと帰る失業者が日に何十人にもおよび、東北や北海道では冷害、凶作が追い討ちをかけ、農家の娘たちの身売り話が絶えなかった。伯爵の子息として裕福に育った浩史だが、こういった惨状を見るに忍びなかった。義憤に駆られ、青年の心はマルクス主義へと傾いていき、ついにはこの会社を救うには共産主義革命しかない、と思いつめるまでに。武装共産党時代の同党で、田中清玄のもと、東京地区の青年行動隊の一員として活動したのだった。

伯爵家に隠しておけば特高警察に見つかる恐れがない、と仲間たちは武器類を浩史の屋敷の欄間に隠していた。しかし一連の動きは、当局に漏れるところとなり、彼も検挙される。ここで力を発揮したのは、浩史の出自(しゅつじ)である。周りには貴族院議員をはじめ国家の中枢、あるいはそれに近い者が多く、彼らの嘆願により、日本から放遂し、フランスに渡るという条件で何とか釈放された。

海外渡航などごくまれな時代だった。まるでドラマのようだが、とるもとりあえず川添浩史はパリへ。ソルボンヌ大学に入学した。昭和9(1934)年のことだ。

同年、陸軍省が国防の強化策を打ちだし、軍靴の足音が近づきつつあった。そんな暗い国から来ると、隣国ドイツでヒトラーのナチスが台頭してきていたとはいえ、パリはやはり花の都だった。そこには耽美的な世界が待ち受けていた。

マロニエの樹の下、カフェのテラスには、ロスト・ジェネレーションと呼ばれた作家のヘミングウェイやミラー、画家のピカソやマチス、建築家のコルビュジェの姿が見え、朝から彼らは芸術論議に花を咲かせていた。

大学には足が遠のき、川添も芸術青年たちの輪の中へと入っていった。よく利用したのはモンパルナスのドームというカフェで、仲間には作家・きだみのる、ピアニスト・原智恵子、建築家・板倉準三、毎日新聞パリ支局員・城戸又一、それに同じように日本から追われてきた熊本の旧制五高のマルクスボーイ、キャンティ2代目オーナー・井上清一、俳優・嵯峨善兵などがいた。パーティーでの乱痴気騒ぎもあれば、淡い恋もあった。そのうちまだ無名の写真家だったキャパと、その愛人のゲルダ、同じく写真修業中のブレッソンも川添たちの席に加わるようになった。

こんな逸話も残っている。貧乏暮らしのキャパは、モンスーリ公園近くの、川添と井上が共同生活をしていたアパートに転がり込んできて、カメラさえ持っていなかったから、毎日新聞の城戸から借りたライカで写真を撮っていたというのである。

川添は行動的な青年だった。その一方では国際文化振興会のパリ連絡員と、同盟通信(現共同通信)のパリ支局嘱託部員を務めている。さらにはシャンゼリゼにフィルム・エリオス社をつくり、日本映画を取り寄せ、フランス映画を日本に紹介し、旺盛に動き回った。彼はまだ20歳そこそこ。良き時代のパリでの青春は、またたく間のうちに過ぎ去っていった‥‥‥。

「川添君は貴族の出です。フランスにいたときには向こうの上流社会とも付き合いがあり、詩人のジャン・コクトーあたりとも親しくなった。それだけにフランス名画の展覧会を開くときなど、彼に間に入って斡旋してもらうと、実にスムーズに事が運んだ。あるとき、私の目の前で川添君は国際電話をかけたんです。相手は詩の神様といわれたコクトーだという。平気な顔をして、気楽に話しているんで驚きまして」(毎日新聞、電通を経て、現デスクK代表・小谷正一)

昭和12(1937)年には、パリ万国博覧会が開かれた。そのころ川添は、モンパルナスの仲間の原智恵子と恋に落ちていた。しばらくしていったん帰国し、帝国ホテルで挙式している。

原智恵子は女流ピアニストの草分け的存在である。大正3(1914)年の生まれ。13歳のときに渡仏し、パリ音楽院に学んだ。パリ万博の年に、ワルシャワのショパン・コンクールで日本人として初めて入賞し、ヨーロッパを中心に活躍した。話はとぶが、戦後川添浩史とは別れ、イタリアで世界的チェロ奏者ガスパル・カサドと再婚。夫亡きあともフィレンツェに留まり、後進の指導にあたったり、悠々自適の日々を送っていた。

川添との間にはふたりの子供をもうけたが、それが象郎と光郎である。毎年1回、暮から正月にかけて帰国し、孫たちに会うのを楽しみにしていた。帰国の際、六本木の国際文化会館で原に会って話を聞いた。

「非常に魅力のある人でした、川添は。もう非常に魅力があったんです。物事を素早く感知し、それを人に説得する力がありました。趣味も幅広く、一緒にいて楽しい人だった。だから女性にも好かれた。私は音楽ひと筋で、毎日5時間も6時間もピアノを練習していたものです。もとはといえば川添は芸術家タイプだと思うんですが、反対にひとつっことに打ち込むのは苦手で、いろんな分野に情熱を注ぎ、芸術家ではなく、芸術のプロデューサーとして生きました」

そういって原は、ふと遠い目になった。

柔和で粋というより、ソフトでダンディーと向こうの言葉で形容するほうが合った、それでいて内には激しいものを秘めていた、若き日の彼の姿が彷彿する。が、ふたりのパリでの新婚生活は、長くはつづかなかった。昭和14(1939)年、川添はヴェネチア映画祭に日本代表として出席したが、その年独伊軍事同盟が調印され、ドイツ軍がポーランドに進攻を開始、第2次世界大戦が勃発したのである。翌15(1940)年には、ドイツ軍はパリに入城。日本の参戦はもう目に見えていた。川添は青春の地パリを後にし、妻ともどもマルセイユから船で帰国の途についたのだった。

太平洋戦争がはじまり、それから5年間にわたって戦乱がつづいたわけだが、その末期に川添は大胆な行動に出ている。どういういきさつで、どういうルートでか定かではないが、中岡陸軍予備中将と共に密かに高松宮に会い、「ただちに戦争を終結すべき」と具申しているのである。

パリで暮し、欧米の国力を目の当たりにした川添には、この戦争があまりにも無暴に思えたのか。あるいはパリでの充実した日々を中断させる原因となった戦争に対し、怒りを抱いていたのか。かつて武装闘争に走った彼に、平和を希求する思いが強くなったのだろうか。井上清一も、召集され戦地に赴く前に川添が遠慮がちに「こんな戦争に行ってはいけないんだ」というニュアンスの言葉をもらしたのを覚えている。

ひとつ考えられるふしがある。

パリに渡る以前から、川添浩史は在野のカリスマ的学者・仲小路彰に師事していたというのである。仲小路は12歳のときにキルケゴールを原書で読み、博識で、歩く辞書(ディクショナリー)どころかウォーキング・エンサイクロペディアと、信奉者たちの間に数々の伝説的エピソードを残している。戦前から植民地解放論などのグローバリズムを説いた。その著『未来学原論—二十一世紀の地球との対話』(財団法人文化建設会)は政財界人に影響を与え、佐藤栄作や松下幸之助の精神的ブレーンといわれた人物である。

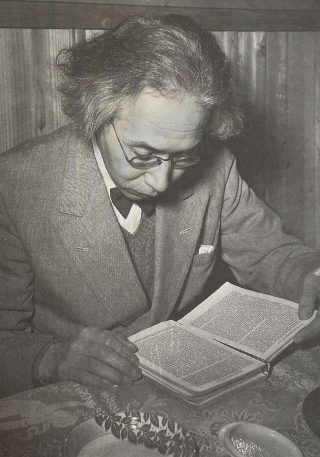

(仲小路彰氏)

かくて、他を愛することは自らを愛することであり、自らを愛することが他を愛することとなる—自愛即他愛が実現された〉(『未来学原論』)

いまとなっては類推の域を出ないが、川添は仲小路の説く汎地球主義のもと、しょせん国境争いにしかすぎない戦争に否定的になっていたのかも知れない。